Intérêt de l’imagerie grand champ pour le diagnostic des pathologies vasculaires rares

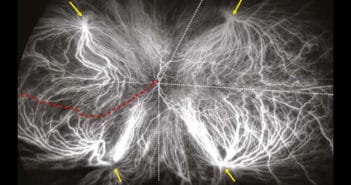

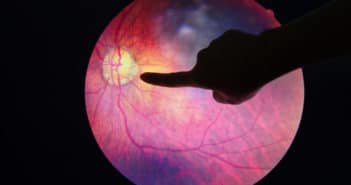

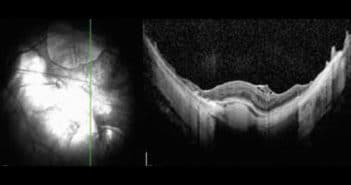

L’imagerie ultra-grand champ (UGC) consiste à réaliser des clichés du fond d’œil de plus de 50°, de manière assez peu contraignante pour les patients. Il est ainsi possible d’imager le pôle postérieur et la périphérie rétinienne jusqu’à l’ora serrata sur le même cliché. La résolution et la mise au point sont de bonne qualité, aussi bien au niveau de la macula qu’au niveau des anomalies de la périphérie.

Dans la maladie de von Hippel-Lindau, l’identification de petits hémangioblastomes capillaires rétiniens présymptomatiques est améliorée par la réalisation de clichés couleur UGC. Dans la maladie de Coats, l’angiographie à la fluorescéine UGC, réalisable y compris chez l’enfant en consultation, facilite grandement le bilan lésionnel initial et le suivi. Un cas de tumeur rétinienne vasoproliférative et un cas de communication artérioveineuse sont également proposés afin d’illustrer la qualité et le champ d’analyse de l’imagerie UGC.