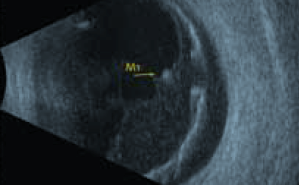

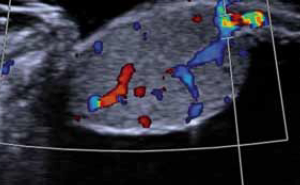

La biométrie guidée par le mode B est née de la biométrie en mode A, qui doit être aujourd’hui délaissée. La biométrie guidée par le mode B permet de garder le contrôle sur la mesure, notamment sur la longueur axiale, par la visualisation directe en 2D des interfaces (à sélectionner à l’aide des calipers),

à l’inverse des biomètres optiques (qui donneront tout au plus un mode A isolé). Il existe en revanche une courbe d’apprentissage, et l’ergonomie n’est pas aussi optimale que lors d’une biométrie optique.

Les formules de calcul, dont la plus connue actuellement, la SRK-T, sont toutes fondées sur la biométrie échographique, et l’intégration de la kératométrie à la mesure de la longueur axiale permettra, en choisissant la formule la plus adéquate, un résultat d’une grande précision.