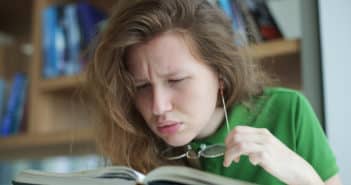

La prise en charge de l’œdème maculaire diabétique (OMD) a été révolutionnée par l’apport des traitements anti-VEGF et corticoïdes injectables par voie intravitréenne. Après leur mise à disposition, nous avons connu une période de calme relatif dans ce domaine, avec malgré les bons résultats fonctionnels obtenus, environ 30 à 50 % des patients ne parvenant pas à un assèchement complet après 1 an de traitement ou perdant en vision sur le long terme du fait de difficultés d’adhésion au traitement.

En 2023, deux nouvelles molécules élargiront notre arsenal thérapeutique, le faricimab et le brolucizumab, et d’autres suivront. De même, le traitement laser dans les OMD est loin d’être obsolète et est actuellement en cours d’évaluation en présence de lésions vasculaires particulières (télangiectasies capillaires).

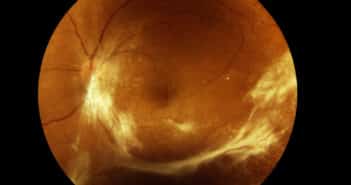

Dans l’indication de la rétinopathie diabétique, les anti-VEGF ont également été évalués. Ils permettent, dans certains cas complexes, de faciliter la prise en charge thérapeutique mais s’accompagnent d’une réduction artificielle du stade de RD qui peut faussement rassurer et donc doivent conduire à une extrême vigilance en cas d’utilisation. Là encore, l’avenir proche nous réserve des surprises, avec une forte implication de l’intelligence artificielle.