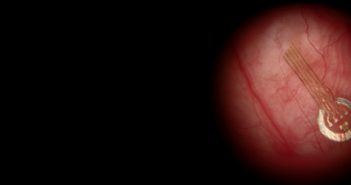

Les implants multifocaux modernes présentent une optique diffractive et asphérique permettant à la fois une compensation de l’aberration sphérique positive de la cornée et une diminution des dispersions chromatiques.

L’implant multifocal asphérique et diffractif Tecnis ZMB00 d’Abbott Medical Optics combine une surface antérieure asphérique et une surface postérieure multifocale diffractive conçue pour apporter une vision de près et une vision de loin (distribution de la lumière loin/près : 50/50). Nous présentons les résultat d’une étude clinique prospective multicentrique française incluant 42 yeux de 21 patients, dont le but était d’analyser les résultats visuels et réfractifs ainsi que l’incidence des phénomènes photiques après implantation de ces nouveaux modèles de lentille intraoculaire (LIO).

L’étude a montré d’excellents résultats en vision de loin et en vision de près. Après l’implantation de la LIO, 95,2 % des patients avaient une acuité de près en vision binoculaire non corrigée de 0,1 logMar (environ 8/10) ou plus. De même, une acuité en vision intermédiaire non corrigée de 0,33 logMar (environ 5/10) a été trouvée. De faibles halos et des éblouissements ont été rapportés, respectivement par 33,3 % et 19,1 % des patients.

La satisfaction des patient atteignait 8,9 sur une échelle allant de 0 à 10. Tous ces résultats confirment que l’implantation de la LIO Tecnis ZMB00 après une chirurgie du cristallin permet de restaurer la vision fonctionnelle de loin, de près et aussi intermédiaire avec un faible niveau de phénomènes photiques et une grande satisfaction des patients.