Uvéites antérieures herpétiques et zostériennes : les distinguer, les traiter et les prévenir

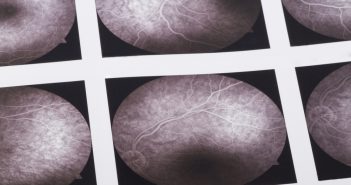

Les virus HSV1 et VZV représentent une étiologie fréquente d’uvéite antérieure. Ces atteintes partagent plusieurs particularités sémiologiques : leur caractère unilatéral, l’hypertonie oculaire, l’atrophie sectorielle de l’iris et l’atteinte cornéenne volontiers associée. Ces caractéristiques sont très évocatrices mais ne permettent pas de distinguer les deux virus. Heureusement, l’histoire clinique, qui retrouve dans un cas une histoire de maladie herpétique oculaire et dans l’autre un zona ophtalmique ou une varicelle plus ou moins récente, peuvent orienter le diagnostic. Les examens virologiques, et notamment la PCR à la recherche de l’ADN viral dans l’humeur aqueuse permettront définitivement de distinguer ces deux virus très proches, et de rechercher d’éventuelles résistances, pour mettre en route le traitement curatif le plus approprié. La prévention est bien codifiée pour les atteintes herpétiques, tandis que des études sont en cours pour en définir les modalités dans les atteintes zostériennes, pour lesquelles un vaccin est désormais disponible.