Évaluation du risque de DMLA lors de la consultation

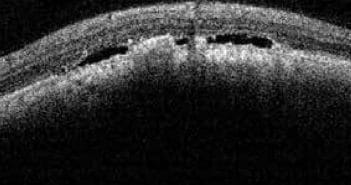

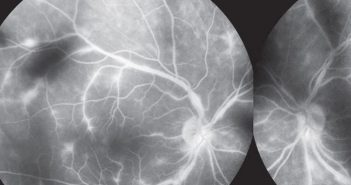

La dégénérescence maculaire liée à l’âge est multifactorielle. La présence d’une maculopathie liée à l’âge (drusen séreux, remaniements de l’épithélium pigmentaire) expose au risque de survenue d’une forme avancée de DMLA avec un risque à 5 ans qui peut être estimé par le score simplifié de sévérité de l’AREDS allant de 0,5 % à 5 ans en l’absence de drusen séreux (score 0) à 50 % en cas de présence de drusen séreux et remaniements de l’épithélium pigmentaire sur les deux yeux (score 4). Des facteurs génétiques et environnementaux influent sur le risque d’apparition de cette maladie.

Certains ne sont pas modifiables (âge, antécédents familiaux multipliant le risque par 4).

D’autres, pouvant être corrigés, sont à connaître avec en premier lieu, le tabagisme mais aussi la mauvaise alimentation (pauvre en vitamines, pigments maculaires, oméga 3), le surpoids, et possiblement l’exposition au soleil ou l’hypertension artérielle.

L’estimation du risque au vu des données du FO et de l’interrogatoire permet de proposer des conseils et une surveillance adaptée.