Classification et diagnostic des uvéites infectieuses

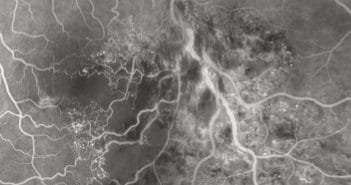

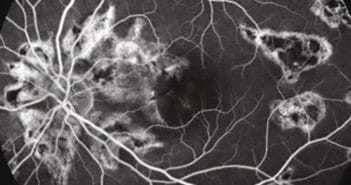

Les uvéites infectieuses sont redoutées car elles ont un pronostic visuel sévère en cas de retard diagnostique et thérapeutique, et doivent faire rechercher une infection systémique avec un risque contagieux et parfois vital. Elles doivent être recherchées de façon systématique, surtout en cas d’uvéite unilatérale, corticorésistante ou dépendante.

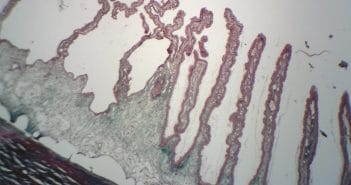

Le bilan minimal des uvéites comprend la recherche de la syphilis et de la tuberculose. La ponction d’humeur aqueuse permet d’affirmer facilement le diagnostic en cas d’uvéite bactérienne, herpétique, mycologique ou liée à la toxoplasmose ou toxocarose. Les uvéites infectieuses sont classées soit suivant la localisation primaire de l’inflammation, soit suivant l’agent infectieux pathogène.