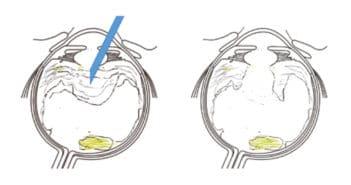

Phacoaspiration par voie antérieure en un temps en cas de luxation postérieure du noyau en PKE

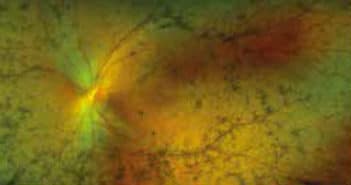

La luxation dans le segment postérieur de matériel cristallinien après rupture de la capsule postérieure reste une complication redoutable de la phacoémulsification. La technique décrite permet l’ablation par voie antérieure du matériel luxé dans le même temps opératoire. Elle n’est indiquée que si l’on ne dispose pas de rétinologue (mission humanitaire) ou en cas de patient très fragile ne pouvant pas subir une deuxième intervention, réalisée sous anesthésie générale le plus souvent et pouvant être un facteur de risque vital.