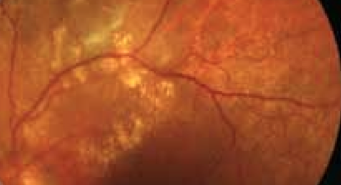

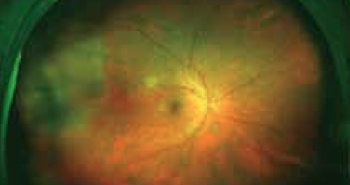

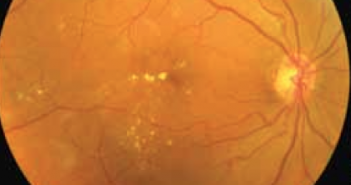

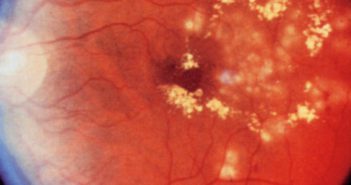

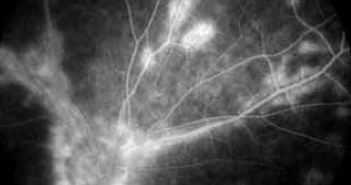

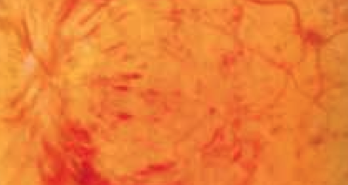

En 2013, le dépistage de la rétinopathie diabétique (RD) est fondé sur la rétinophotographie non mydriatique autant que sur l’examen systématique du fond d’œil. Ces méthodes peuvent aussi montrer un œdème maculaire (OM) focal entouré d’exsudat. Associées à la mesure de l’acuité visuelle (AV), elles peuvent aussi dépister un œdème maculaire provoquant une baisse d’acuité visuelle. Si le dépistage donne une indication sur la possibilité d’une des complications, un examen par un ophtalmologiste est nécessaire pour réaliser les examens complémentaires nécessaires incluant un OCT et, dans certains cas, une angiographie pour confirmer le diagnostic et poser l’indication du traitement.