Pourquoi n’entend-on plus parler des implants rétiniens ?

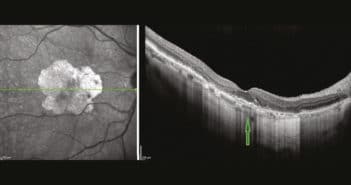

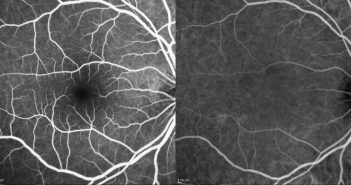

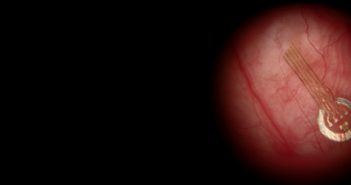

À la fin du siècle dernier, les avancées technologiques ont pu faire croire que stimuler une rétine ayant perdu ses photorécepteurs par dystrophie génétique pourrait rendre la vue aux patients aveugles. La compétition était ouverte entre les partisans de la stimulation prérétinienne, plus facile techniquement, mais de moins bonne qualité, et les partisans de la stimulation sous-rétinienne, plus difficile chirurgicalement, mais peut être plus “physiologique” et plus prometteuse. Les stimulateurs ou implants rétiniens ont permis d’obtenir des améliorations parfois spectaculaires, mais limitées, quelle que soit la voie de stimulation choisie. Il reste encore des systèmes en cours d’étude, mais le seul qui ait permis d’obtenir des gains d’acuité visuelle significatifs est le système sous-rétinien Prima, de Pixium Vision, qui a été reprise par la société La Science, toutes les autres compagnies ayant disparu avec leurs stimulateurs rétiniens.