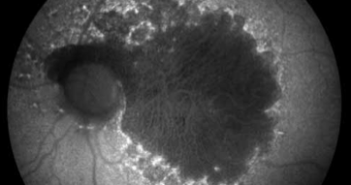

Le traitement de l’œdème maculaire du diabétique a longtemps reposé sur des photocoagulations maculaires [1], soit en quinconce (grid), soit avec des impacts de plus longue durée sur les microanévrysmes diffusants (fig. 1). L’utilisation des anti-VEGF associés à des photocoagulations immédiates (prompt) ou retardées a montré, il y a quelques années, sa supériorité sur les photocoagulations utilisées seules [2, 3]. Les anti-VEGF, souvent précédés d’un traitement laser, sont depuis devenus la base des traitements de l’œdème maculaire du diabétique. Les modalités d’utilisation du laser ont cependant été discutées. Les variations des paramètres de tir (longueur d’onde, durée des impacts, mode continu ou pulsé…) ont en effet un rôle important sur l’effet tissulaire et le résultat clinique.