Imagerie des tumeurs du segment postérieur

Devant une lésion visible au fond d’œil intéressant le segment postérieur, la question est celle de sa potentielle malignité. L’examen clinique, l’interrogatoire, les photographies et l’OCT-EDI permettent souvent de s’orienter vers un diagnostic probable.

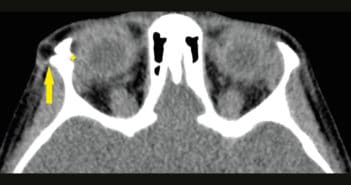

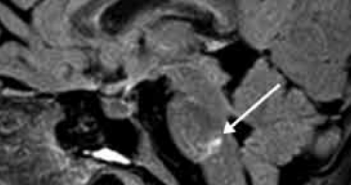

La réalisation d’une échographie en première intention permet d’obtenir une imagerie de référence riche de plusieurs enseignements : l’épaisseur lésionnelle est un facteur clé dans la prise en charge, les données morphologiques, d’échogénicité et la topographie sont très importantes. Le Doppler couleur et pulsé étudie les vaisseaux présents au sein de la lésion (quantification, type et vélocité). L’IRM a une place de choix en cas de suspicion d’invasion extra-oculaire et/ou d’atteinte du complexe optique, surtout lorsque la lésion est située à proximité du pôle postérieur.

Le choix du traitement puis la surveillance sont des étapes cruciales et une approche ciblée des tumeurs mélaniques grâce à l’étude du profil génétique améliore la prise en charge initiale.