Quoi de neuf en surface oculaire ?

Dans cette édition 2023 de l’année ophtalmologique, nous aborderons quatre faits majeurs ayant marqué l’actualité de la surface oculaire en 2023.

Service d’ophtalmologie, Hôpital de Bicêtre, Université Paris-Sud, LE KREMLIN-BICÊTRE.

Dans cette édition 2023 de l’année ophtalmologique, nous aborderons quatre faits majeurs ayant marqué l’actualité de la surface oculaire en 2023.

Le zona ophtalmique a le plus souvent une forme clinique typique avec des prodromes sensitifs, puis des vésicules cutanées dans le territoire du nerf ophtalmique, branche du trijumeau. Un examen ophtalmologique, à la lampe à fente, est justifié en période aiguë et surtout au décours immédiat (2 à 4 semaines) pour le dépistage des complications inflammatoires oculaires qui sont présentes in fine dans près de la moitié des cas. Le traitement repose sur les antiviraux oraux à forte dose. Les corticoïdes peuvent être justifiés, par voie topique en cas de complication inflammatoire du segment postérieur, ou par voie générale en cas d’inflammation du segment postérieur ou de forme hyperalgique. La prise en charge des douleurs, pendant la phase aiguë ou au décours, est indispensable et s’inscrit souvent dans un cadre multidisciplinaire.

Les collyres à la ciclosporine se sont imposés dans le traitement des pathologies corticodépendantes de la cornée et de la surface oculaire. Depuis les premières publications, dans les années 1980 jusqu’au début des années 2000, avec la mise sur le marché aux États-Unis du Restasis, la fabrication de ces collyres est restée longtemps exclusivement hospitalière.

Si les indications n’ont pas fondamentalement changé, de nouvelles formulations industrielles – dont une a obtenu une AMM et le remboursement en France en 2020 – ont vu le jour ces dernières années, facilitant l’accès à ce traitement qui modifie profondément le pronostic de certaines maladies.

Après des rappels sur le mode d’action et les différentes indications des collyres à la ciclosporine, nous aborderons les formulations disponibles et les nouveautés dans ce domaine.

Dans cette édition 2022 de l’année ophtalmologique “Quoi de neuf en surface oculaire ?”, qui ne prétend bien évidemment pas à l’exhaustivité, nous avons pris le parti de traiter trois domaines où des innovations thérapeutiques ont émergé : les allergies oculaires, les kératoconjonctivites adénovirales et les douleurs associées à la sécheresse oculaire.

Trois grandes nouvelles catégories d’anticancéreux sont associées à des effets indésirables au niveau de la surface oculaire : les inhibiteurs des checkpoints immunitaires, les thérapies ciblées et les immunoconjugués. Les premiers sont responsables d’atteintes inflammatoires de la surface oculaire, parfois intégrées dans d’authentiques maladies auto-immunes systémiques. Les thérapies ciblées, et en particulier les inhibiteurs du récepteur de l’EGF, provoquent une toxicité de surface associant blépharite, trichomégalie et kératite pouvant progresser vers l’ulcère. Enfin, les immunoconjugués, dont le développement est en plein essor, sont responsables de kératopathies épithéliales pseudo-microkystiques susceptibles d’entraîner une baisse sévère de la vision.

Le millésime 2021 de L’Année ophtalmologique est un cru particulièrement riche en nouveautés, tant sur le plan de la compréhension que des traitements des pathologies de la surface oculaire (SO). Nous avons dû, comme toujours, effectuer une sélection (forcément subjective) de quelques publications marquantes qui changent déjà ou pourraient changer nos pratiques. Nous commencerons par aborder le rôle du microbiote dans la physiologie et la pathologie de la SO, et l’utilisation potentielle du microbiote intestinal pour réguler l’inflammation de la SO. Nous évoquerons ensuite les derniers développements des lumières thérapeutiques dans le traitement des dysfonctions des glandes meibomiennes (DGM), puis le développement d’un nouveau spray intranasal pour traiter la sécheresse oculaire et, enfin, les effets oculaires – pour le moins paradoxaux – du dupilumab, un médicament ayant révolutionné la prise en charge de la dermatite atopique.

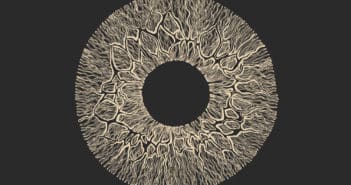

La surface oculaire a un temps été le mauvais élève de l’ophtalmologie en matière d’innovation. Mais le développement de nouvelles plateformes d’imagerie diagnostique et la multiplication des innovations thérapeutiques a bien changé la donne… C’est ce que nous verrons à travers ce panorama non exhaustif des outils modernes pour la prise en charge des pathologies inflammatoires de la surface oculaire.

Le diagnostic de l’œil sec est avant tout clinique et repose sur un interrogatoire méticuleux et un examen systématisé. L’analyse sémiologique permettra de comprendre les mécanismes physiopathologiques impliqués et de guider au mieux les traitements.

L’évaluation de la sévérité initiale et au cours du suivi est facilitée par des tests objectifs simples comme le Schirmer I ou les classifications des imprégnations par les colorants vitaux, et prend également en compte le retentissement fonctionnel et le ressenti du patient. À cet effet, les questionnaires de qualité de vie peuvent être d’une aide précieuse, d’autant plus qu’il existe parfois une discordance entre les signes objectifs et les plaintes du patient.

La pandémie de COVID-19 a sensiblement réduit l’activité de recherche clinique et, dans une certaine mesure, les innovations thérapeutiques dans de nombreux domaines. En surface oculaire, quelques nouveautés ont toutefois marqué l’année. Tout d’abord, il faut bien reconnaître que cette maudite COVID-19 entretient quelques relations avec la surface oculaire. Pour changer de thématique, on a également vu des entités décrites depuis de nombreuses années revenir sur le devant de la scène avec une nouvelle dynamique pour la recherche de solutions thérapeutiques : on pense notamment aux douleurs neuropathiques cornéennes et aux blépharites à Demodex. Enfin, de nouveaux traitements anti-inflammatoires pour les cas les plus modérés comme pour les cas les plus sévères ont trouvé leur place dans notre “boîte à outils” des pathologies de surface.

Les relations entre la COVID-19 et la surface oculaire sont étroites. Les conjonctivites et kératoconjonctivites sont les manifestations oculaires les plus fréquentes de la maladie, les larmes des patients infectés peuvent être contagieuses et la surface oculaire peut constituer une porte d’entrée pour l’infection.

Après avoir détaillé ces différents éléments à la lumière des publications les plus récentes, nous aborderons les mesures de précaution à mettre en œuvre plus spécifiquement dans la prise en charge des patients atteints de pathologie de la surface oculaire.