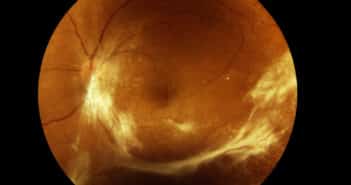

Retours d’expérience des patients atteints de Dmla et d’omd

Depuis l’avènement des anti-VEGF, le traitement de la DMLA et de l’OMD a considérablement progressé, offrant des gains visuels prolongés. Néanmoins, ces traitements restent souvent perçus comme une contrainte pour les patients. Deux études ont été menées afin de recueillir leurs ressentis ; elles mettent en lumière les inquiétudes concernant la prise en charge de leur maladie, ainsi que les obstacles rencontrés tout au long de leur parcours de soins. Parmi eux, les effets secondaires des traitements, la distance vers les centres hospitaliers et les contraintes financières jouent un rôle important. Pour améliorer l’observance aux traitements rétiniens, l’instauration d’une relation de confiance entre le patient et le médecin est primordiale. Parallèlement, le développement de nouveaux traitements moins contraignants est également nécessaire.