Choix pertinent et limites des formules de calcul : présent et futur

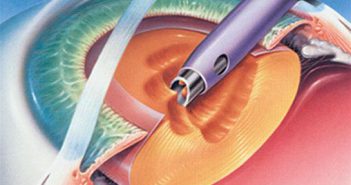

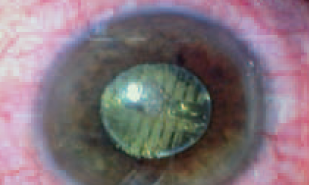

Cet article expose les principales formules utilisées pour prédire le calcul de la puissance de l’implant de cristallin artificiel en chirurgie de la cataracte. L’amélioration des techniques de mesures biométriques (biométrie optique, interférométrie) a permis d’obtenir une précision comprise entre ± 0.50D pour la majorité des yeux “normaux”. Le calcul biométrique demeure perfectible pour les yeux opérés de chirurgie réfractive, ou aux caractéristiques biométriques “extrêmes” (yeux très courts, yeux très longs).

L’utilisation de formules de 4e génération, le recours au ray tracing pourraient être combinés à des techniques d’imagerie de mesure optique peropératoire pour accroître la précision réfractive en chirurgie de la cataracte.