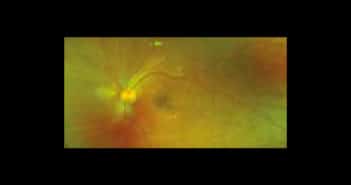

Vascularites rétiniennes, complication revenue au-devant de la scène : diagnostic et prise en charge

Les vascularites rétiniennes (VR) englobent un large panorama de situations cliniques, de la petite vascularite rétinienne périphérique asymptomatique à l’ischémie rétinienne étendue effroyable entraînant une perte visuelle définitive. La VR est le plus souvent liée à une uvéite intermédiaire ou postérieure, mais elle peut aussi être d’origine iatrogène. Dans les années 1990, l’apparition du traitement anti-TNFα a été une révolution thérapeutique dans la gestion et le pronostic des VR. Les anti-TNFα ont démontré une efficacité très importante dans les uvéites postérieures sur maladie de Behçet avec une réduction de 91 % de la VR dès la première année et une amélioration de l’acuité visuelle, chez des patients qui avaient auparavant un haut risque de cécité [1]. Actuellement, les VR sont revenues sur le devant de la scène à la suite de l’augmentation de l’incidence des neurorétinopathie aiguës maculaire (AMN) lors de l’épidémie de Covid-19 et devant les précautions d’emploi nécessaires de certains médicaments notamment contre la DMLA.