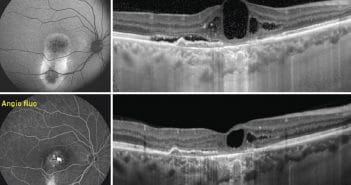

Les antagonistes du récepteur minéralocorticoïde, la spironolactone et l’éplérénone, ont été proposés pour le traitement des CRSC chroniques. Cette appellation recouvre différentes formes cliniques : CRSC persistantes ou récidivantes, CRSC chronique avec épithéliopathie, prenant la forme de coulées gravitationnelles pour les cas extrêmes. Ces médicaments bloquent l’hyperactivation de la voie minéralocorticoïde qui agit sur les vaisseaux de la choroïde, et sur des mécanismes de transports hydro-ioniques dans la rétine. Ils sont donc intéressants pour favoriser la résorption du liquide sous-rétinien, et pour normaliser la vasodilatation choroïdienne.

En l’absence de contre-indications, l’éplérénone ou la spironolactone (à éviter chez les hommes en première intention) seront introduits à la dose de 25 mg/jour pendant une semaine, puis 50 mg/jour, en une prise le matin. L’effet du traitement doit être jugé entre 3 et 6 mois pour les formes persistantes ou récurrentes, et entre 6 et 9 mois pour les formes avec épithéliopathie chronique. Environ 50 % des cas traités présentent une résolution complète après 6 mois de traitement. La kaliémie doit être surveillée régulièrement, en coopération avec le médecin traitant.