Lasers multispots : comment faire la transition d’un laser classique vers ces lasers ?

Le développement des systèmes multispots (ou multipoints) permettant la délivrance d’une salve d’impacts quasiment en même temps a véritablement révolutionné la photocoagulation en la rendant plus sécurisée et plus simple. Le laser monospot/monopoint est en effet associé à un certain nombre d’effets indésirables et peut également être douloureux.

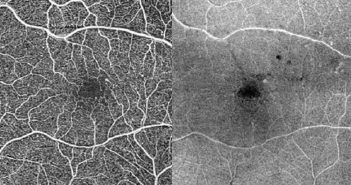

En association à cette nouvelle modalité, des innovations sont actuellement disponibles, comme le laser micropulsé qui délivre un train d’impulsions de très courte durée, estimée en microsecondes. Ce nouveau mode d’émission laser sauvegarde les tissus rétiniens et évite la formation de cicatrices. Par ailleurs, le laser avec système de navigation rétinienne intégré permet de réaliser un traitement laser planifié et guidé par des photographies du fond d’œil ou des images importées. Le laser multispot a eu un effet positif significatif sur la pratique de la photocoagulation et la prise en charge des maladies rétiniennes.