Govetto A, Sebagh J, Lucchini S et al. Imaging rhegmatogenous retinal lesions and peripheral vitreoretinal interface with widefield optical coherence tomography. Retina, 2024;44:269-279.

Les lésions rétiniennes périphériques jouent un rôle important dans les pathologies rétiniennes chirurgicales avec en premier lieu le décollement de rétine rhegmatogène (dérivé du grec “ρηgma” ou rhegma, qui signifie rupture). Pendant des décennies, l’examen clinique parfois complété d’une analyse histologique a constitué la base de notre compréhension des lésions de la périphérie [1, 2].

Depuis quelques années, l’OCT grand champ permet de faire des coupes en périphérie, mais les examens restent encore chronophages pour les patients comme pour les praticiens. De plus, l’analyse des données est souvent grevée d’artefacts, d’une résolution plus faible et d’un bruit de fond plus élevé par rapport aux scans OCT du pôle postérieur. Ces limites techniques et pratiques ont limité la mise en œuvre de l’imagerie rétinienne périphérique dans la pratique clinique et peu d’études complètes sont disponibles [3].

Cette étude rétrospective publiée dans Retina en février dernier, comporte 120 yeux analysés avec un OCT Canon Xephilio S1 (Canon, Tokyo, Japon) à la recherche de lésions rhegmatogènes périphériques. Il s’agissait initialement de 912 patients consécutifs signalant des corps flottants ou des photopsies. Les auteurs ont observé 166 lésions, dont 106 déchirures en fer à cheval, 22 trous avec opercules, 30 trous sans opercule, 6 déchirures géantes et 2 “trous” lamellaires.

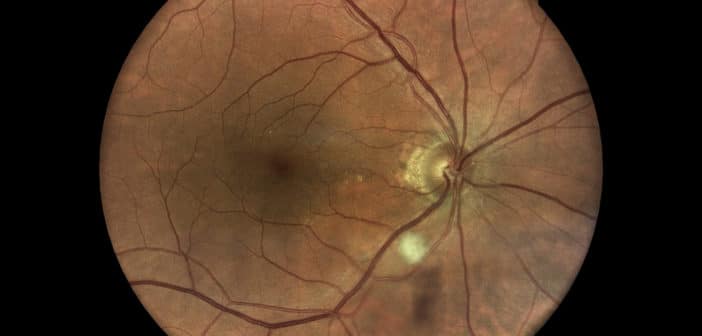

Les auteurs observent que les interactions vitréorétiniennes périphériques sont très similaires à celles observées en regard de la macula. Des tractions plus ou moins tangentielles associées à un éventuel décollement postérieur du vitré (DPV) ont des rôles variables déterminant le type de lésions et quelques schémas sont proposés (fig. 1).

L’étude montre l’intérêt de l’OCT grand champ pour l’étude de la périphérie et la compréhension de ces interactions vitréorétiniennes périphériques. L’article comporte également de nombreux clichés illustrant l’aspect clinique et l’aspect en OCT de ces lésions, ce qui permet de mieux situer l’intérêt des schémas (fig. 2).

L’analyse des auteurs et les schémas proposés permettent de mieux comprendre la pathogénie et les risques associés à ces lésions périphériques. Ces lésions restent bien sûr accessibles à l’examen clinique, même pour ceux qui ne disposent pas d’un OCT grand champ.

Bibliographie

- Dunker S, Glinz J, Faulborn J. Morphologic studies[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire