Vee S, Barclay G, Lents NH. The glow of the night: The tapetum lucidum as a co-adaptation for the inverted retina. Bioessays, 2022 Aug 26: e2200003 ([ePub ahead of print]

Le monde animal comporte une variété étonnante de types d’yeux qui ont évolué indépendamment dans au moins dix classes distinctes [1]. Les yeux des vertébrés descendent cependant tous d’un ancêtre commun, le “proto-œil”, apparu pour la première fois lors de la diversification cambrienne, il y a environ 540 millions d’années alors que la vie n’existait que dans les océans. Les premiers proto-yeux étaient plats, situés sur la surface externe du corps. Ils se sont ensuite invaginés en cuvettes multicellulaires. Ces organes de détection de la lumière ont bien sûr évolué et se sont développés rapidement, poussés par l’énorme avantage sélectif apporté par cette forme unique de sensation-perception [2]. La puissance des systèmes visuels animaux résulte probablement d’une sorte de course aux armements dans l’évolution des prédateurs comme de leurs proies [3].

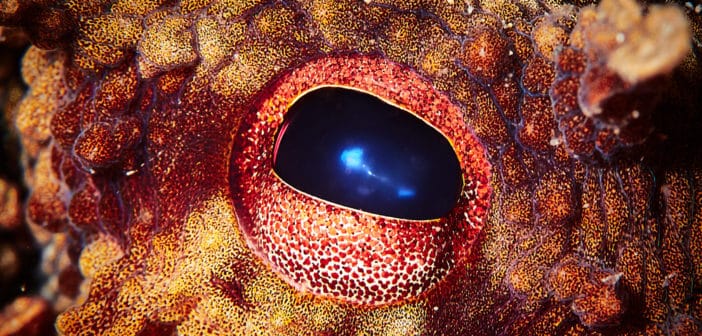

L’œil le plus sophistiqué est l’œil de type caméra des vertébrés et des céphalopodes (calmars, pieuvres…), comportant une ouverture, une lentille et une surface photosensible bidimensionnelle dans laquelle l’information visuelle est transmise au système nerveux central par un nerf optique. Dans un exemple remarquable d’évolution convergente, l’œil caméra a évolué indépendamment dans ces deux lignées. Si les deux types d’yeux sont presque identiques dans leur concept, ils recèlent de profondes différences structurelles, biochimiques et génétiques qui révèlent leurs origines indépendantes [4].

L’une des différences structurelles majeures entre l’œil des vertébrés et celui des céphalopodes est l’orientation des photorécepteurs dans la rétine [5]. Alors que les photorécepteurs des céphalopodes sont orientés vers l’ouverture, ceux des vertébrés sont orientés à l’opposé de la lumière entrante : la rétine des vertébrés est dite “inversée” (fig. 1). Cette disposition nécessite une accommodation histologique pour permettre aux photons de traverser plusieurs couches de tissu avant d’atteindre les récepteurs. Pire encore, la rétine inversée impose l’existence de la papille optique, où les axones des photorécepteurs convergent pour former le nerf optique associé à une “tache aveugle” qui contrarie tous les vertébrés jusqu’à aujourd’hui ! Cette disposition inversée semble optiquement médiocre par rapport à la disposition directe. Elle augmente la dispersion des photons, ce qui réduit in fine la précision des images. La rétine des céphalopodes n’a pas de papille et les photorécepteurs peuvent se regrouper plus étroitement, permettant une absorption maximale de la lumière incidente.[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire