Li X, Cai S, He Z et al. Metabolomics in retinal diseases: an update. Biology, 2021;10:944.

L’activité métabolique de la rétine est importante et les pathologies de la rétine sont logiquement associées à des dysfonctionnements métaboliques locaux. L’échelle de ces dysfonctionnements était jusqu’à récemment peu accessible en l’absence de marqueurs biologiques identifiables et de la limitation des techniques permettant de les mettre en évidence.

La métabolomique étudie l’ensemble des métabolites primaires (sucres, acides aminés, acides gras, etc.) et des métabolites secondaires présents dans une cellule, un organe, un organisme. C’est l’équivalent de la génomique pour l’ADN. L’évolution récente des techniques de spectrométrie de masse à partir de la chromatographie a permis l’identification de marqueurs biologiques dans différentes pathologies [1]. La métabolomique fournit ainsi des informations qualitatives et quantitatives sur les métabolites de faible poids moléculaire (< 1 500 Da) dans un système biologique donné, ce qui permet de mieux comprendre l’état physiologique ou pathologique d’un échantillon de cellule ou de tissu à un moment donné.

Les résultats des études métabolomiques peuvent être utiles pour le diagnostic des maladies, l’identification de cibles thérapeutiques et même la surveillance d’un suivi thérapeutique. En outre, la métabolomique peut fournir des informations sur les processus physiologiques et physiopathologiques.

Les auteurs de cet article de revue explorent l’application de la métabolomique aux maladies de la rétine, ce qui permet d’apporter de nouvelles perspectives concernant la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), la rétinopathie diabétique (RD), la rétinopathie des prématurés (RDP), le glaucome et les rétinites pigmentaires (RP) [2-4]. La métabolomique utilise la résonance magnétique nucléaire (RMN) ou la spectrométrie de masse avec chromatographie pour l’analyse qualitative et quantitative de petites molécules présentes dans des échantillons de vitré, d’humeur aqueuse ou de larmes.

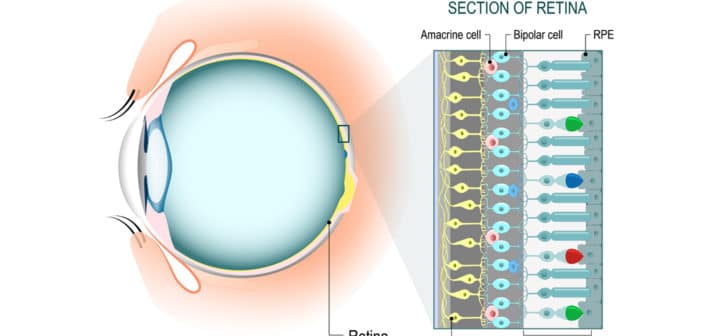

Cinq grands types de neurones composent la rétine neurosensorielle. On peut distinguer d’une part trois couches cellulaires : la couche nucléaire externe (ONL), la couche nucléaire interne (INL) et la couche des cellules ganglionnaires (GCL) ; et d’autre part deux couches comportant des fibres nerveuses ou des synapses : la couche plexiforme externe (OPL) et la couche plexiforme interne (IPL). La figure 1 permet de placer certains processus pathologiques en fonction des couches rétiniennes concernées et de représenter de façon synthétique l’apport de la métabolomique à différents niveaux.

Cet ensemble de techniques ouvre aussi la porte à des applications thérapeutiques.[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire