Les nævi choroïdiens représentent les tumeurs intra-oculaires les plus fréquentes, avec une prévalence de 4,7 et 6,5 % dans la population caucasienne [1]. Généralement bénin, le nævus choroïdien peut toutefois menacer le pronostic vital par son risque de transformation maligne. Cet article a pour objectif d’aider l’ophtalmologiste traitant à distinguer un nævus bénin d’un nævus suspect et savoir quand adresser son patient dans un centre référent.

Le nævus bénin

Le nævus bénin se présente cliniquement comme une lésion plane ou faiblement saillante (moins de 2 mm), ronde ou ovalaire et dont la coloration varie du brun foncé à l’achrome (fig. 1A). La présence d’altération de l’épithélium pigmentaire, de drusen (fig. 1B) ou d’un halo hypopigmenté périlésionnel sont des signes d’ancienneté du nævus.

L’échographie en mode B (fig. 1C) permet d’apprécier l’épaisseur et la réflectivité interne de la lésion. Elle doit au mieux être réalisée par le même opérateur lors du suivi afin d’éliminer les facteurs de variation interindividuels. Classiquement, le nævus apparaît comme une lésion plane ou de moins de 2 mm d’épaisseur avec une hyperréflectivité de surface et une réflectivité interne homogène [2].

En OCT, le nævus apparaît comme une bande hyperréflective à surface lisse et responsable d’un ombrage sous-jacent [3, 4]. L’OCT n’est que peu contributif dans la mesure de l’épaisseur des nævi : la forte pigmentation du nævus bloque la pénétration du signal et interdit le plus souvent une analyse fine de la structure interne de la lésion. Il est en revanche très utile pour analyser la rétine sus-jacente et trois présentations sont décrites :

– négatif, aucune modification n’est visible (fig. 1D) ;

– chronique avec principalement un amincissement rétinien, la présence de drusen et de kystes intrarétiniens, des altérations de l’épithélium pigmentaire et une atrophie des photorécepteurs (fig. 1E) ;

– actif avec la présence de liquide sous-rétinien et de photorécepteurs

hirsutes (cf. nævus suspect).

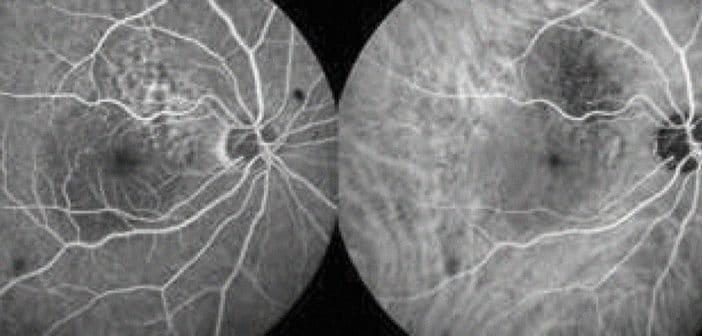

À l’angiographie, le nævus bénin apparaît hypofluorescent et hypocyanescent tout au long de la séquence. En cas d’altération de l’épithélium pigmentaire, on peut toutefois observer une hyperfluorescence par effet fenêtre ainsi que[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire