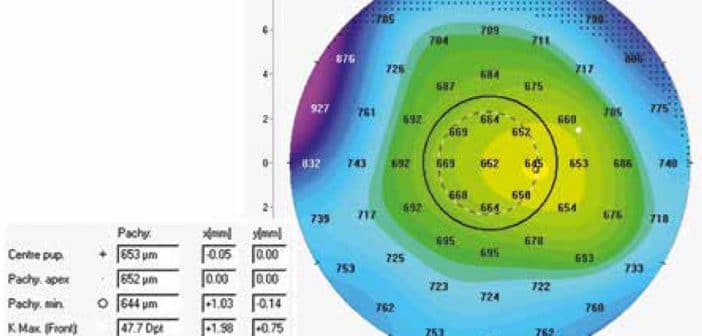

Après un geste de kératoplastie, il est utile de connaître l’évolution réfractive, l’évolution fonctionnelle et le statut optique de la greffe au cours du suivi du patient. Une kératoplastie qui implique la surface oculaire, qu’elle soit lamellaire antérieure (KLA) ou transfixiante (KT), modifie parfois significativement les courbures et donc l’optique cornéenne. La topographie cornéenne offre la possibilité d’obtenir des cartes morphologiques et de courbure pour suivre ces modifications et les prendre en charge au besoin. L’endothélium allogénique des kératoplasties endothéliales ou transfixiantes modulent l’hydratation stromale. Sa fonction peut donc être évaluée par l’épaisseur cornéenne. La topographie cornéenne quantifie cette épaisseur sur l’aire cornéenne adéquate et permet le suivi fonctionnel de ce type de greffe.

Suivi réfractif

Après une kératoplastie, l’attente habituelle du patient est l’amélioration de son acuité visuelle (acuité visuelle). Si son acuité visuelle peut être évaluée à tout moment, elle évolue au cours du processus de cicatrisation et de l’ablation des sutures le cas échéant. Il est donc important de s’assurer que la stabilisation réfractive est obtenue avec de prescrire une correction optique parfois onéreuse et qui peut nécessiter un processus d’adaptation ou de pratiquer une biométrie [1]. La topographie renseigne sur le pouvoir réfractif total de la cornée. Après une kératoplastie, cette fonctionnalité est utile. En effet, l’influence du pouvoir réfractif de la face postérieure de la cornée devient significatif. En renouvelant la topographie, la comparaison des cartes permet d’objectiver les éventuels changements (fig. 1) ou au contraire d’objectiver la stabilité réfractive [2].

Les kératoplasties (KLA ou KT) génèrent un astigmatisme, parfois élevé, souvent irrégulier. Ici aussi, la topographie apporte une aide à la réfraction manifeste en guidant le praticien pour son examen. Elle permet d’évaluer plus précisément l’axe et la puissance du meilleur cylindre, là où le cylindre croisé de Jackson serait pris en défaut et où l’autoréfracteur automatique donne des valeurs aberrantes. En effet, l’analyse par transformée de Fourier permet de décomposer la puissance optique cornéenne en amétropie liée au décentrement du greffon, à la défocalisation sphérique et/ou cylindrique pures, et révèle la part[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire