Li M, Dolz-Marco R, Messinger JD et al. Clinicopathologic Correlation of Anti-Vascular Endothelial Growth Factor-Treated Type 3 Neovascularization in Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmology, 2017 ; S0161-6420. Epub ahead of print].

Les néovaisseaux de type III ou anastomoses choriorétiniennes (plus précisément rétinochoroïdiennes) ont initialement été décrits par Harnett en 1992 [1]. Leur description doit beaucoup à Yannuzzi, probablement en partie parce que l’angiographie au vert d’indocyanine (ICG) a longtemps été un élément indispensable pour leur diagnostic. Le terme habituellement utilisé de RAP (retinal angiomatous proliferation) a été proposé en 2001 par Yannuzzi [2].

Selon les séries, ces néovaisseaux représenteraient entre 15 % et 30 % des formes néovasculaires de la DMLA [3]. Une association forte avec les pseudodrusen réticulées, un risque d’évolution vers l’atrophie géographique et un risque de bilatéralisation sont les principales particularités de ces néovaisseaux [4]. Un amincissement choroïdien est fréquemment observé, pouvant probablement expliquer le risque d’atrophie géographique [5]. Le pronostic de ces RAP serait un peu meilleur que celui des autres néovaisseaux de la DMLA, peut être parce que la présence fréquente d’une micro-hémorragie facilite un diagnostic précoce.

La présence de nombreux éléments intrarétiniens lors du diagnostic initial des RAP a fait discuter leur origine intrarétinienne ou choroïdienne. Gass avait proposé que ces néovaisseaux prennent leur origine au niveau de la vascularisation choroïdienne [6]. Les améliorations récentes de l’OCT avec l’avènement du spectral domain ont pu compléter les informations acquises en angiographie ICG [7,8]. Actuellement, la plupart des auteurs s’accordent à penser que les RAP débutent plutôt dans la rétine, à partir du plexus rétinien profond et qu’un contingent d’origine choroïdienne peut être développé ultérieurement.

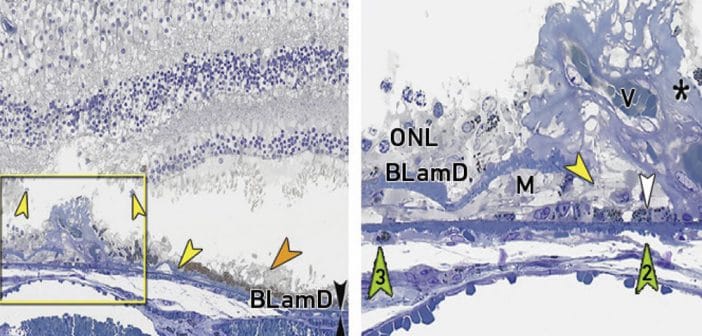

Les auteurs décrivent ici le cas d’un patient ayant bénéficié d’un bilan d’imagerie multimodal initial puis répété au cours du traitement par anti-VEGF (fig. 1). Le patient est décédé 4 mois après la dernière injection intravitréenne et une imagerie post mortem a pu être réalisée, en OCT puis en histologie (fig. 2). Les auteurs montrent l’origine intrarétinienne des néovaisseaux de type III sans contribution choroïdienne avec une implantation des néovaisseaux rétiniens sous l’épithélium pigmentaire. Les images montrent du matériel collagène et des cellules de Müller entourant les néovaisseaux qui semblent s’insérer dans les dépôts laminaires basaux[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire