Roisman L, Zhang Q, Wang RK et al. Optical Coherence Tomography Angiography of Asymptomatic Neovascularization in Intermediate Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmology, 2016;123:1309-1319.

Le but de cette étude observationnelle prospective sur des cas consécutifs était d’évaluer la possibilité d’identifier des néovaisseaux de type I (occultes) de la DMLA encore asymptomatiques à l’aide d’un OCT-angio swept source. Les auteurs ont analysé une série de patients présentant des néovaisseaux choroïdiens symptomatiques sur un œil avec un second œil asymptomatique. Les patients bénéficiaient d’une angiographie à la fluorescéine, d’une angiographie ICG et d’un OCT-angio réalisé avec un prototype Zeiss.

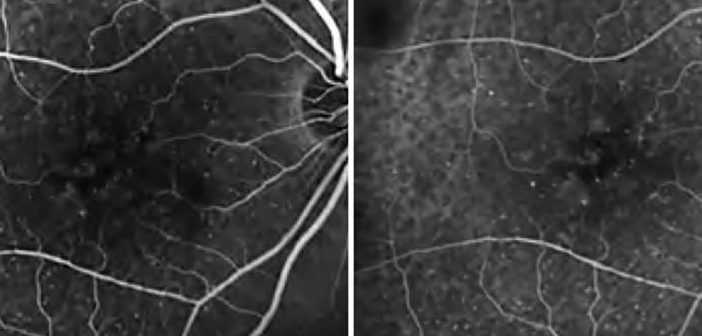

Onze patients consécutifs avec une DMLA “intermédiaire” sur un œil et des néovaisseaux choroïdiens sur l’autre œil ont été examinés entre août 2014 et septembre 2015. Pour 3 de ces patients, l’angiographie ICG révélait la présence d’une plaque en angiographie ICG sans diffusion en angiographie à la fluorescéine et sans signe exsudatif en OCT-B. Pour ces 3 patients, l’OCT-angio objectivait un lacis néovasculaire sous l’épithélium pigmentaire. Pour les 8 autres patients, les images en OCT-angio ne montraient pas de signe de néovascularisation choroïdienne.

La description initiale et la classification des néovaisseaux choroïdiens de la DMLA en “visibles” ou “occultes” au cours des années 1960 reposent sur la sémiologie de l’angiographie à la fluorescéine et en particulier sur la diffusion des molécules de fluorescéine libre [1]. Les diffusions du colorant reflètent en effet le passage transmembranaire des molécules de fluorescéine qui ne sont pas liées à l’albumine. On peut rappeler que la fluorescéine est une petite molécule, 20 % de la fluorescéine circulante est libre, non liée à l’albumine et donc susceptible de franchir la barrière hématorétinienne altérée ou absente des néovaisseaux choroïdiens. Pour des raisons techniques liées au spectre d’émission infrarouge et surtout au faible rendement de fluorescence, la sémiologie de l’angiographie au vert d’indocyanine a surtout été développée à partir des années 1990 avec la numérisation de l’acquisition des images. Le vert d’indocyanine est une molécule de taille plus importante et 98 % de ces molécules sont liées à l’albumine. Pour ces raisons, les diffusions d’ICG sont minimes et la coloration des néovaisseaux repose davantage sur la fixation des molécules sur certaines structures comme les phospholipides des néovaisseaux [2] ou l’épithélium pigmentaire altéré au pourtour des néovaisseaux [3]. En angiographie ICG, les néovaisseaux de type I (sous épithéliaux ou “occultes”)[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire