L’uvéite constitue l’un des critères diagnostiques majeurs de la maladie de Behçet, telle qu’elle a été définie en 1990. La panuvéite, typiquement non granulomateuse et compliquée de vascularites occlusives à prédominance veineuse, est l’atteinte oculaire la plus fréquente et la plus sévère, retrouvée chez 60,2 % des 880 patients de la série de Tugal-Tutkun [1]. Elle concerne 75 % des uvéites de l’homme jeune et est inaugurale dans 10 à 20 % des cas, se bilatéralisant dans les trois premières années suivant le début de la maladie.

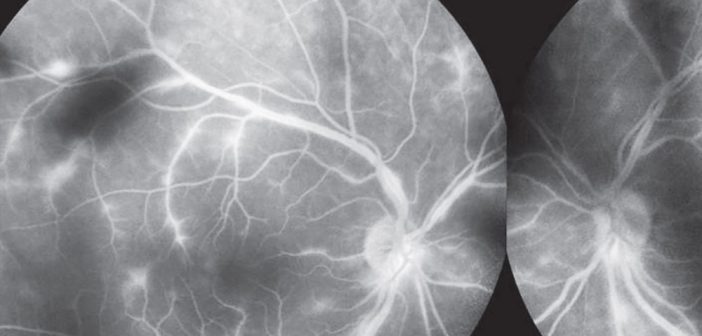

Panuvéite et uvéite postérieure (UP) stricto sensu (30 % des uvéites liées à la maladie de Behçet) s’accompagnent d’une infiltration protéique et cellulaire de l’ensemble du vitré, avec la formation de précipités en collier de perles à sa base, d’infiltrats rétiniens superficiels transitoires et de foyers de rétinite nécrosants en cas de vascularites avec périphlébites (fig. 1). L’uvéite antérieure non granulomateuse isolée, récidivante, classiquement à hypopion (qui n’est présent que dans 13 % des cas) est une manifestation beaucoup plus rare survenant plus volontiers chez les femmes.

Les complications ophtalmologiques, en particulier la maculopathie œdémateuse (40 à 50 %) et l’atrophie optique résultant d’une neuropathie optique inflammatoire sévère (25 %) ainsi que les récidives inflammatoires itératives grèvent à long terme le pronostic fonctionnel (fig. 2). Malgré l’apparition des biothérapies, l’uvéite sévère liée à la maladie de Behçet demeure encore cécitante chez 16 à 25 % des patients à 5 et 10 ans.

Sa prise en charge thérapeutique actuelle a ainsi pour objectifs: une action rapide, et ce notamment en cas de neuropathie optique inflammatoire sévère afin de prévenir l’apparition de dommages structuraux irréversibles; la prévention des récidives inflammatoires, une efficacité sur les autres manifestations systémiques de la maladie de Behçet, une tolérance acceptable et des effets secondaires mineurs ou rares. Elle fait l’objet des recommandations de l’EULAR [2].

Tout patient avec une atteinte du segment postérieur doit être traité par corticothérapie et azathioprine. Si le patient[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire