- Réalisation pratique

- 1. Biométrie oculaire

- 2. Biométrie du segment antérieur

- 3. Analyse de l’angle iridocornéen

- Mesures de l’angle

- 1. Valeur angulaire en degrés

- 2. Distance d’ouverture de l’angle (AOD)

- Autres valeurs

- 1. Épaisseur de l’iris (IT)

- 2. Morphologie de l’iris

- 3. Situation du corps ciliaire

- 4. La flèche cristallinienne (LV)

- Conclusion

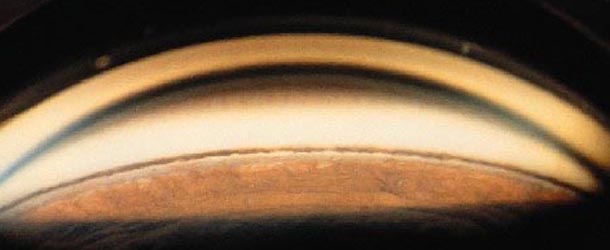

L’évaluation de l’angle iridocornéen (AIC) par une imagerie en coupe n’est possible que depuis les travaux de Charles Joseph Pavlin, au début des années 1990, et le développement d’une technique nouvelle qu’il appela Ultrasound biomicro-scopy (biomicroscopie ultrasonore), devenue très rapidement populaire de par ses possibilités mais également du fait de son acronyme facile à retenir : UBM. Depuis cette période “pionnière”, des échographes dédiés à l’ophtalmologie associent l’exploration du globe oculaire à 10 MHz à celle de son segment antérieur avec une sonde de 50 MHz. Il s’agit donc d’une échographie de très haute fréquence (ETHF), qui – seule – permet l’analyse sur une coupe méridienne de l’AIC et d’en effectuer ses mesures.

Dès le début, C.J. Pavlin [1] notait que les mesures de l’AIC en degrés étaient faciles à faire, mais difficiles à définir du fait des grandes variations anatomiques de l’AIC. Il proposait donc de mesurer la distance d’ouverture de l’angle à 500 ou à 750 m de l’éperon scléral. On a proposé également de mesurer d’autres distances (fig. 1) [2]. Plusieurs travaux ont montré la très bonne reproductibilité des mesures échographiques [3], ainsi qu’une bonne corrélation entre les mesures échographiques et les mesures obtenues par OCT du segment antérieur (AS-OCT) [4-6]. Mais la très grande popularité de l’AS-OCT a fait développer d’autres valeurs qui semblent plus adaptées pour l’évaluation de l’AIC. Il s’agit de mesures de surfaces allant jusqu’à 500 ou 750 m de l’éperon scléral (ARA et TISA). Comme les échographes modernes permettent maintenant[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire