Le tableau clinique se présente sous la forme d’une triade de signes consécutifs aux micro-infarctus des trois organes concernés.

Les troubles visuels ne sont présents qu’en cas d’atteinte centrale ou paracentrale. Il s’agit plus souvent de sensation d’amputation du champ visuel que de baisse de vision. Certains patients se plaignent de scotomes scintillants.

L’encéphalopathie est dominée par des céphalées importantes, associées à des troubles du comportement (agitation).

Quant à l’atteinte de l’oreille interne, elle se manifeste par une hypoacousie brutale accompagnant un grand vertige rotatoire, des acouphènes, une ataxie et un nystagmus.

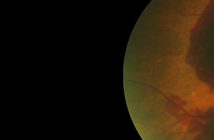

L’examen ophtalmologique retrouve au fond d’œil deux types d’anomalies :

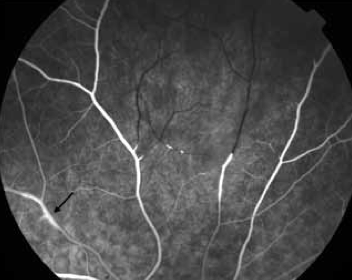

– des occlusions multiples de branche artérielle rétinienne sans embole (aspect de vaisseaux fantômes) ou des rétrécissements de la lumière vasculaire ;

– des plaques blanc jaunâtre (appelées “plaques de Gass”) posées sur les parois artérielles et artériolaires, disposées de façon aléatoire le long du trajet du vaisseau, alternant avec des zones de paroi strictement normale (fig. 1).

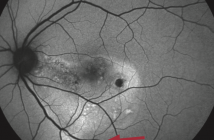

A l’angiographie, on retrouve également deux types d’anomalie :

– des occlusions artérielles segmentaires pouvant délimiter des zones de non-perfusion rétiniennes (fig. 2). Certaines de ces occlusions ne sont pas visibles au fond d’œil, car elles ne correspondent pas automatiquement aux plaques de Gass, ce qui implique la nécessité de faire une angiographie systématique en cas de suspicion de maladie de Susac ;

– une hyperfluorescence des plaques de Gass (fig. 2).

L’OCT n’est pas d’une grande utilité ici, ne montrant à la phase aiguë qu’un épaississement de la rétine interne dans les zones occluses.

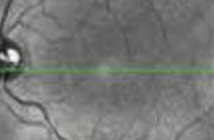

Le diagnostic est le plus souvent confirmé par l’IRM (fig. 3) qui montre typiquement des hypersignaux en T2 au centre du corps calleux, disposés en collier de perles, associés à des hypersignaux multiples de la substance blanche en T1 et T2Flair.

Le diagnostic différentiel peut être délicat, car la triade est rarement complète d’emblée. Du point de vue ophtalmologique, il se pose essentiellement avec des vascularites occlusives accompagnant une uvéite postérieure d’une part, et avec une occlusion de branche artérielle d’autre part. Dans le premier cas, l’absence d’inflammation intraoculaire associée dans le Susac constitue un élément d’orientation. Et les plaques de Gass ne sont pas des engainements inflammatoires. Dans le deuxième cas, l’absence d’embole intravasculaire est un argument fort pour le syndrome de Susac. Par ailleurs, en cas de confusion entre les plaques de Gass et un éventuel embole, on remarquera que ces plaques, à la différence des plaques d’Hollenshorst (artérioscléreuses), ne sont pas situées à[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire