Comme on l’observe quotidiennement, pour un tir laser donné, l’effet observé diffère suivant le degré de pigmentation de l’EP. En outre, la présence de vaisseaux ou d’hémorragies maculaires induit aussi une certaine part de variabilité à l’absorption de la lumière du laser. Comme l’observe Franck Fajnkuchen dans un article de ce dossier, les études qui évaluent l’efficacité du laser pour l’œdème maculaire diabétique sont à interpréter et utiliser avec prudence parce que leurs résultats dépendent des paramètres utilisés. Les résultats obtenus en pratique clinique dépendent aussi des matériels utilisés. La lumière des lasers jaunes est davantage absorbée par l’hémoglobine que la lumière verte, ce qui permet à certains opérateurs d’utiliser un laser jaune pour traiter spécifiquement les micro-anévrysmes diffusants de la région maculaire. D’autres praticiens utilisant un laser vert utiliseront probablement moins souvent cette technique. La population traitée influence aussi nos résultats : les œdèmes des patients observés dans notre pratique quotidienne peuvent être différents des cas traités dans les études.

Les paramètres du laser

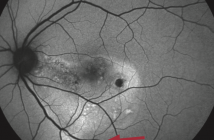

La durée du pulse laser est un paramètre important, en particulier pour les photo-coagulations peu dosées de la région maculaire. Jusqu’aux années 1980, lorsqu’on utilisait un laser bleu vert pour créer un dommage thermique important au niveau de la rétine périphérique, la durée du pulse était habituellement de 100 à 200 ms et l’opérateur faisait peu varier ce paramètre. L’extension du gradient de température vers les branches des nerfs ciliaires dans la choroïde expliquait les douleurs parfois importantes ressenties par les patients. Cette étendue du dommage thermique explique aussi l’extension progressive de la taille des cicatrices de photocoagulation observée même plusieurs années après la séance de photocoagulation. Les études qui ont validé l’utilisation du laser Pascal ont au contraire montré la possibilité d’un confinement du dommage thermique aux couches externes de la rétine en réduisant la durée du pulse à 10 ou 20 ms [4]. Cette notion avait d’ailleurs déjà été montrée par Mainster (fig. 1). Actuellement, en particulier pour des photocoagulations maculaires conventionnelles, la plupart des opérateurs utilisent des durées de pulse qui excèdent rarement 50 ms.

Plus récemment, l’intérêt du blanchiment de la neurorétine a été remis en question[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire